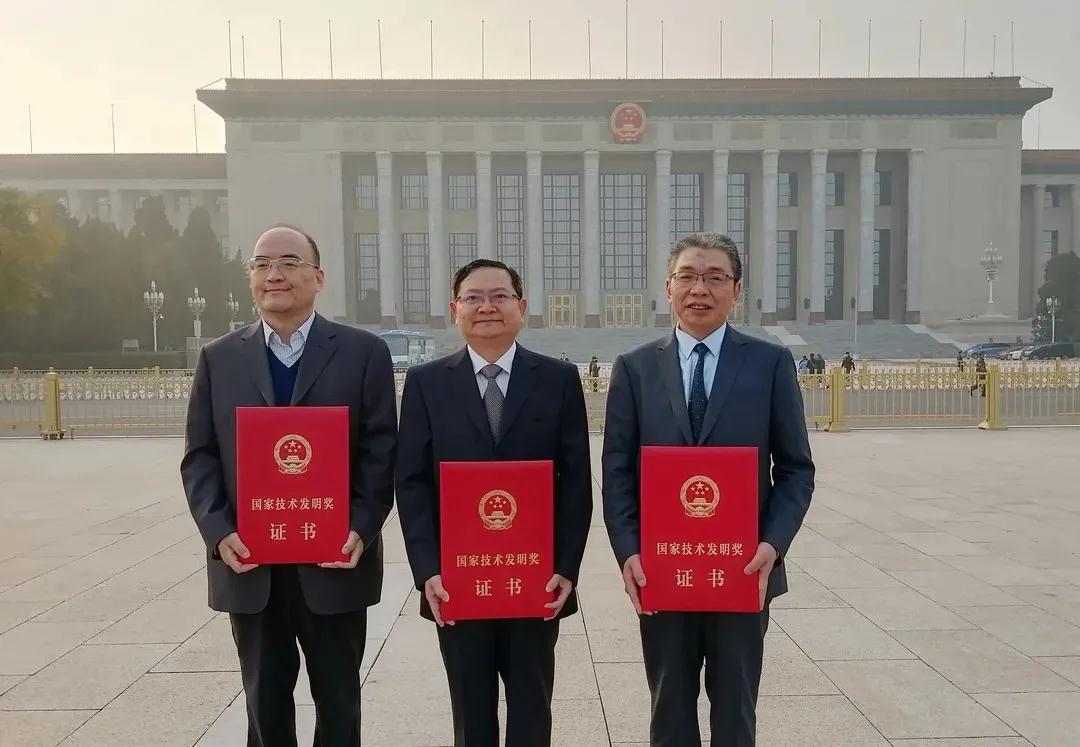

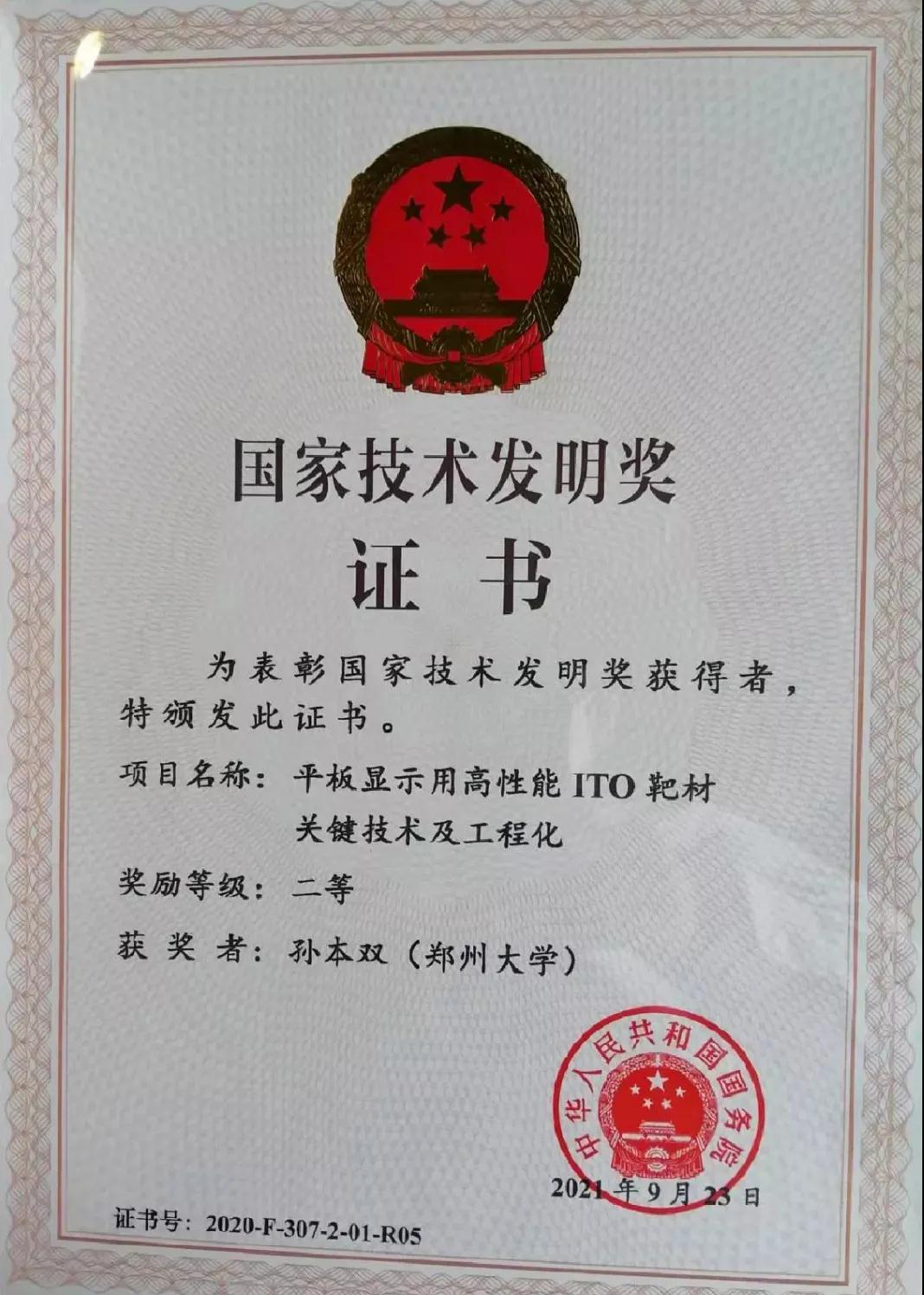

11月3日上午,2020年度国家科学技术奖励大会在人民大会堂正式召开。郑州大学主持完成的科研成果“平板显示用高性能ITO靶材关键技术及工程化”荣获2020年度国家技术发明奖二等奖。该项目的主持人为何季麟院士,材料科学与工程学院孙本双教授和舒永春教授等为主要完成人。

据悉,2020年度国家科学技术奖共评选出264个项目、10名科技专家和1个国际组织。其中,国家自然科学奖46项,一等奖2项,二等奖44项;国家技术发明奖61项:一等奖3项,二等奖58项;国家科学技术进步奖157项:特等奖2项,一等奖18项,二等奖137项。有8位外国专家和1个国际组织获中华人民共和国国际科学技术合作奖。

近年来,我国平板显示面板产业快速发展,产能已居世界第一,而“氧化铟锡”就是其中所需的最重要的一种材料。氧化铟锡材料,简称ITO,是应用于液晶、有机发光显示和触控面板等的重要基材。这种材料是平板显示面板背后的一层“涂装”,在生产过程中,ITO涂装先被制作成标准尺寸的固体靶材,再由磁控溅射高速撞击,将其气化溅镀到材料上。

中国是铟资源大国,然而在氧化铟锡这种材料上,我国却一度被国外“卡脖子”,曾经有一段时间,国内TFT-LCD、OLED等所需的高端ITO靶材几乎全部依赖进口。相关研发滞后,国际上80%的靶材市场被日韩等国垄断,能否建立ITO靶材制备自主体系,关系到国家战略和显示器产业安全。

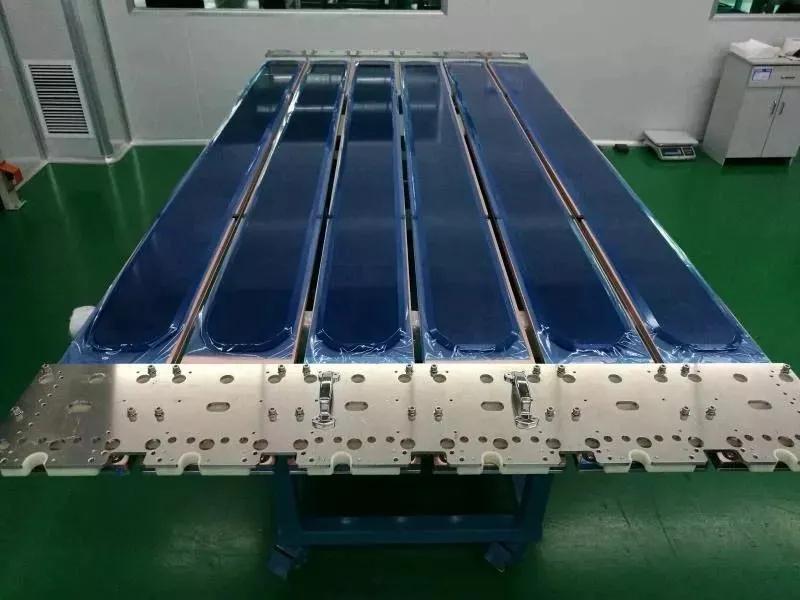

▲何季麟院士带领团队生产的ITO靶材

为了打破“卡脖子”的窘境,郑州大学何季麟院士团队面向国家战略需要,聚焦战略新兴平板显示器用关键基础材料研究,创新发明了ITO靶材粉体制备、素坯注浆成形、无压氧气氛烧结与靶坯绑定——关键技术体系,建立了ITO靶材制备新型工艺流程,形成了完善的全流程工艺装备体系及控制标准,实现了ITO靶材粉末冶金技术的创新应用,其技术指标达到了国际先进水平。该技术突破性解决了高性能ITO靶材制备全流程工序的关键技术与装备“卡脖子”问题,填补了国内空白。

现阶段,该项目产品已在国内首次成功应用于世界最大面板企业京东方的高世代TFT线,打破了国外技术壁垒,完全可以替代进口,有力推进了我国战略新兴显示产业用关键基材的国产化进程。不仅如此,在研发过程中,郑州大学还建立了高水平靶材研发平台与团队,为行业培养了一批领军与骨干人才。这些都为靶材料“中国制造”到“中国创造”做出了示范引领性贡献。而在此前,该项目还曾荣获2019年度中国有色金属工业科学技术一等奖。

2020年11月4日,中共中央政治局常委、国务院总理李克强来到郑州大学考察资源材料一流学科建设。期间,李克强考察了ITO靶材料研究成果,并详细询问技术研发、制造装备、生产应用等情况。当了解到自主研发的靶材料制备技术,在“卡脖子”关键技术上实现新突破时,李克强频频点头。在了解到学校的靶材料研究已经成为资源与材料领域的特色研究平台,实现半导体制造材料国产化和量产供应时,李克强表示“应该大力支持”,并强调科技创新要有坚强的意志力,用十年磨一剑精神,踏踏实实往前走,要对标国际先进,再接再厉,争取早日取得突破性进展。

长期以来,郑州大学始终坚持“四个面向”的科研和服务导向,推动学术若干领域突破和产业转型升级。学校通过不断优化科研创新体系,加大高端平台建设和大项目培育力度,深入推进协同创新,服务能力和贡献度持续提升,打造河南基础研究和应用研究高地。未来,郑州大学将全力以赴加快世界一流大学建设,奋力提升科技创新能力,为推动中原大地起高峰、建设国家创新高地、实现科技强国梦作出郑大贡献!

豫公网安备 41019702002375号

豫公网安备 41019702002375号